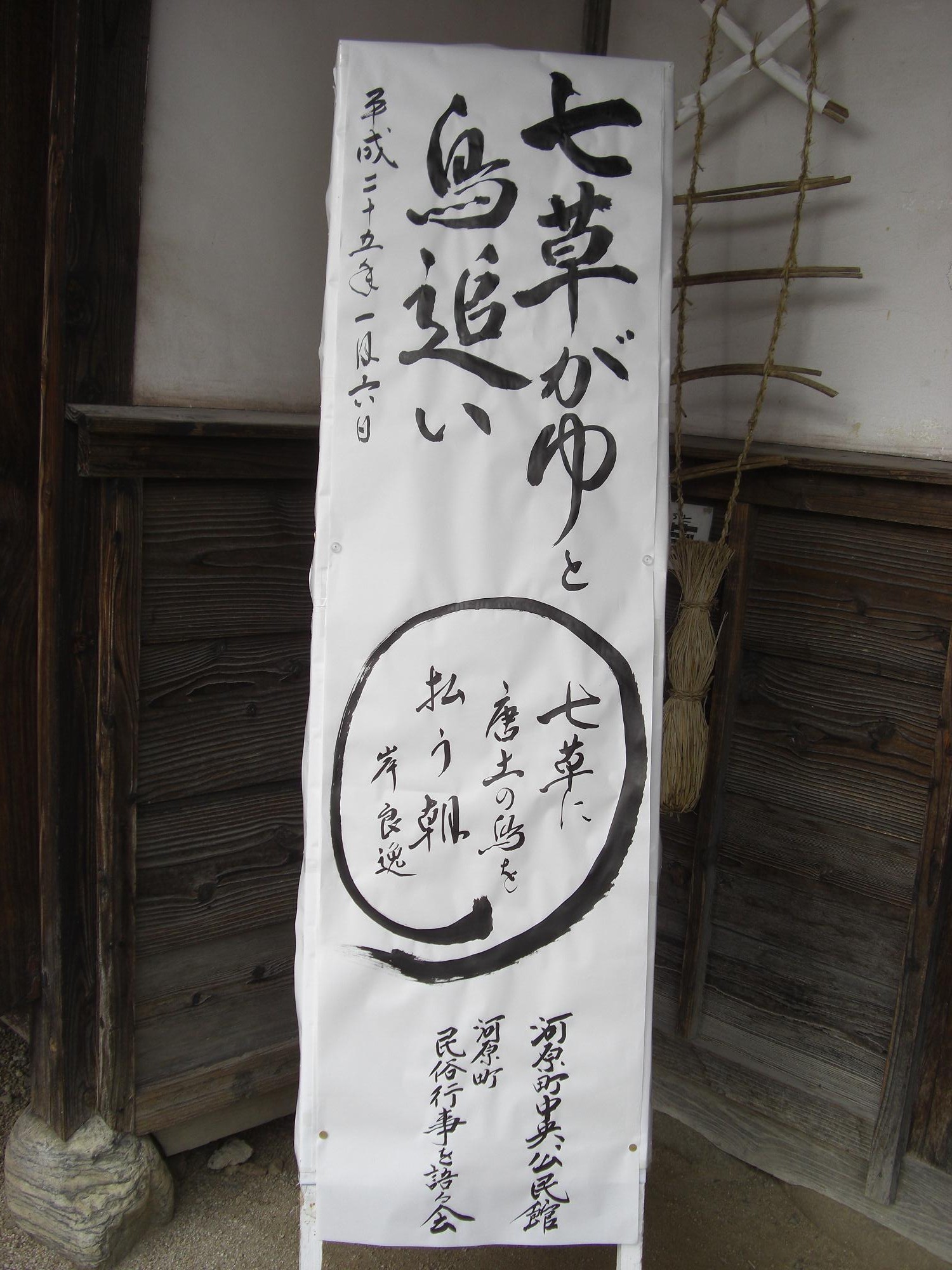

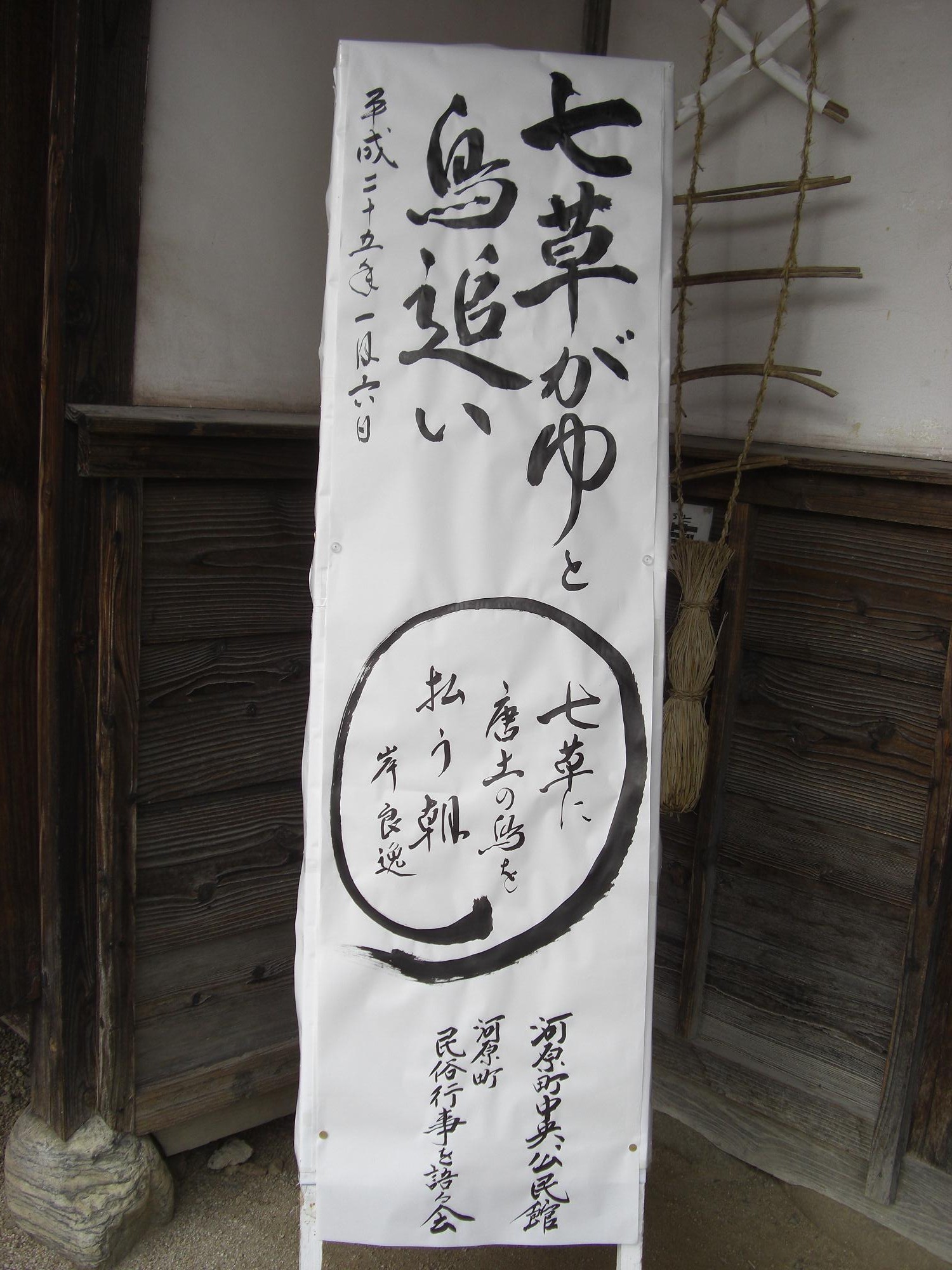

ー 「七草粥」と「鳥追い」行事が開催されました!!ー

2013年1月6日

新年最初の河原町の民俗行事「七草粥」と「鳥追い」が民俗資料館で開催されました。毎年恒例のこの行事は河原町内の『民俗行事を語る会』の皆さんが行っているもので、河原城のスタッフも会員として毎回運営に参加しています。

「七草粥」は皆さんよくご存じの正月七日の朝に春の七草をお粥と炊いて食べる風習です。古くは七草ではなく、七種類の穀物「米、粟、ヒエ、、キビ、ミノ、胡麻、小豆」を入れたという説もあります。歳神様や神棚にお供えし、家族全員で頂いて一年の無病息災を祈ります。

また、「鳥追い」とは、最近では見られなくなりましたが、七草粥を作る時に家長や歳男が囲炉裏のそばで恵方(えほう:今年は南東)に向かって まな板の上に七草をそろえて、すりこぎ・金火ばし・包丁を持って交互にまな板を打ちながら♪唐土(とうど)の鳥が 日本の土地に 渡らぬ先に 七草 ナズナ を揃えて ホーホー♪と3回繰り返してにぎやかに歌いながら、農作物を食い荒らす害鳥獣を追い払い、五穀豊穣を願う行事です。

『民俗行事を語る会』の谷会長から「七草粥」と「鳥追い」の謂れを聞いて、いよいよ子供たちの「鳥追い」の実演です。最初はおっかなびっくりの子供たちでしたが、慣れてくると♪トン・トン・トン♪と楽しい音が響きました。

毎年、町内の幼稚園や小学校の子供たちや、新聞・テレビの取材の人たちで満員になる資料館ですが、今年は都合により開催日を一日早くして、学校の引率も出来なかったので、のんびりとした行事風景でした。このあと、参加者みんなで七草粥を頂いてほっこりと温まりました。

今年もまた、地域に伝わる年中行事や風習を継承する活動を、町内の方たちと共に続けていきたいと思います。みなさんも是非 遊びに来てくださいね。

今年も元気で明るい年になりますよ~うに!!それまで みなさん またお会いしましょう。 (*≧∀≦*)ノシシ (おっちー)

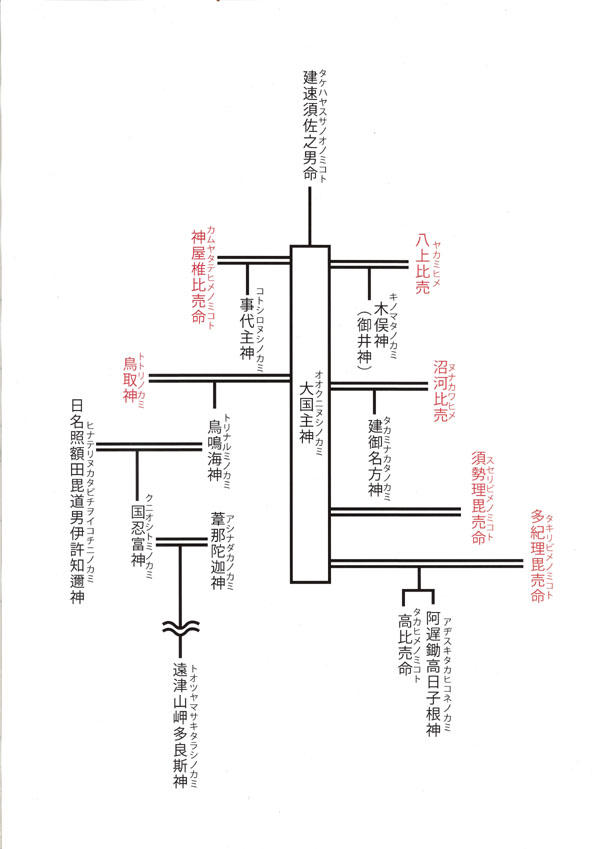

その拾八「八上比売の謎・その2『御子神は二人いた!!?………かもしれない』篇 vol.2」

2013年1月5日

みなさん、明けまして おめでとうございます!! 今年もよろしく お願いいたします。

今年のお正月は6年ぶりに雪もなく、初日の出が拝めたし、幸先のいいスタートでした。元旦は正午で閉館したので、そのあとスタッフのみんなで恒例の初詣に氏神さんの久多美(くたみ)神社(御祭神:伊邪那岐命[いざなぎのみこと])と賣沼(めぬま)神社(御祭神:八上比売命[やかみひめのみこと])に行ってきました。雪景色の神社もいいですけど、陽射しが暖かい穏やかな神社もまた癒されますね~(*U_U*)

みなさんは いかがお過ごしでしたか?

さて「八上比売(やかみひめ)の謎・その2『御子神は二人いた!!? ………かもしれない』篇」のつづきです。

裏付けのような伝承がないものか探していただけに「出雲の源郷 斐川の地名散歩」と出逢い、斐川町の知人にも話を聞き、実巽(じっそん)神社にも足を運び地元の方とも話をした時には、ますますこの伝承の重要性を感じて一人で興奮していました!!そして以前からの疑問や違和感が「スゥーッ」と消えていったと同時に、もう一つの考えも自分なりに納得のいく説明が出来そうな気がしてきてました。

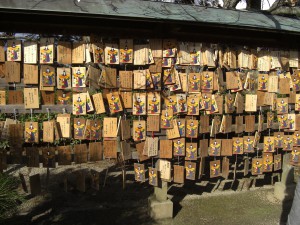

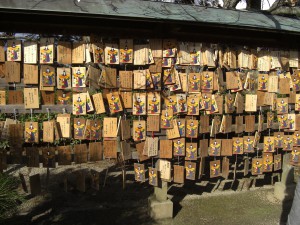

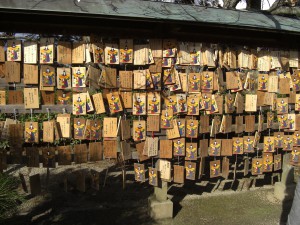

(御井神社) (安産祈願の絵馬)

木俣神(このまたのかみ)は別名・御井神(みいのかみ)とも呼ばれ、斐川町の御井神社の祭神として祀られ安産の信仰を集めています。二つの名前を持ち、同一神とされているこの神は、本当に同一神なのか!?という 疑問は、一部の人たちでは囁かれていましたし、違う神様だと言っている人たちもいましたが、いずれもただの推測や「直感的にそう思う」だけで、何か根拠となるものがあるわけではなかったんです。ですから、この疑問は自分で調べて解決するしかないなと思っていました。そんな時に、3、4年くらい前でしょうか、県立博物館の主任学芸員の石田敏紀さんが、八上の采女(うねめ)についての研究をなさっている時に面白い仮説を立てていらっしゃっるのを聞いて、そのことがとても印象的に記憶に残っていました。ちなみに、采女というのは5世紀頃から天皇への服属の証として有力地方豪族の娘が貢進されたと考えられていて、主に天皇の身の回りの世話をしていた宮廷女官です。7世紀中頃以降、律令制度による政治体制が整備される中で采女制度も整えられ、因幡では八上の采女のほか、高草の采女・伊福吉部(いほきべ)の采女などが中央で活躍しました。(鳥取県史ブックレット8『古代因幡の豪族と采女』(2011年)石田 敏紀 著より)

石田氏は「この八上の采女は、いろいろな記録の文書や当時の政治的時代背景を考えると、同時代にどうしても二人いたとしか考えられない。」 と、おっしゃていました。……『出雲の源郷 斐川の地名散歩』を読んだ時、そのことを急に思い出して、木俣神も二人以上いたと考えると、全ての疑問がスッキリと腑に落ちたんです。

石田氏は「この八上の采女は、いろいろな記録の文書や当時の政治的時代背景を考えると、同時代にどうしても二人いたとしか考えられない。」 と、おっしゃていました。……『出雲の源郷 斐川の地名散歩』を読んだ時、そのことを急に思い出して、木俣神も二人以上いたと考えると、全ての疑問がスッキリと腑に落ちたんです。

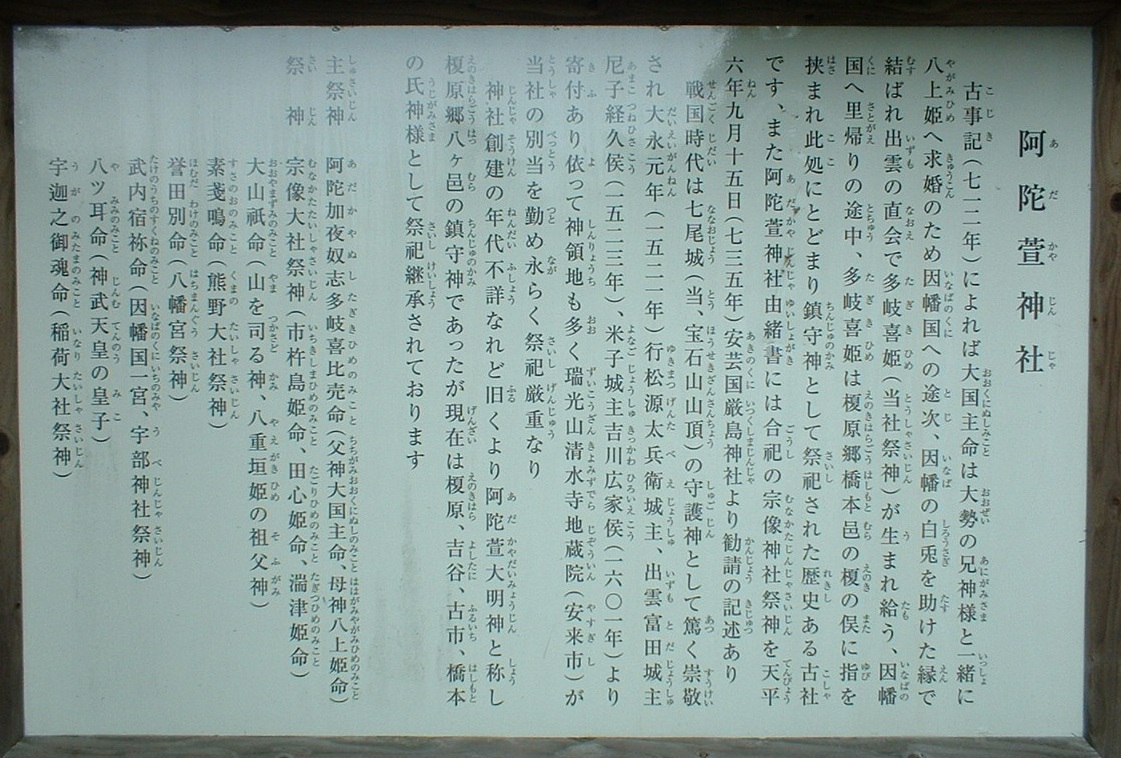

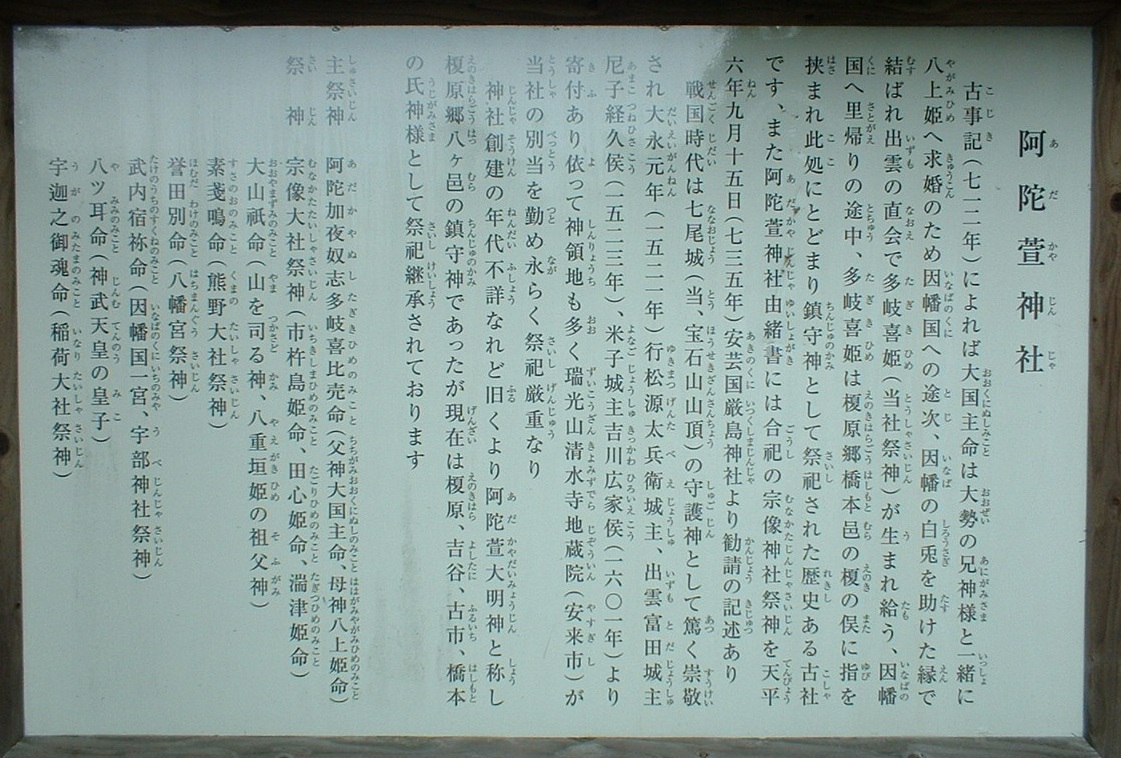

さらには、出雲国風土記(いずものくにふどき)では大穴牟遅命(おおなむちのみこと)の御子神として阿陀加夜奴志多岐喜比売命(あだかやぬしたきぎひめ)という女神が登場してきます。まあ、大国主命は奥さんも沢山いたし、御子神においては古事記では180人、日本書紀では181人もいたという説もあるので他に御子神がいても驚きませんが、 注目したいのは、米子市橋本の阿陀萱(あだかや)神社の由緒書きです。 『多岐喜比賣命は大巳貴命(おおなむちのみこと)と八上比売命の御子なり。出雲の国 直江の里にて誕生あり。八上比売 因幡に帰らんとて共に歩き給うときに多岐喜比賣命 榎原郷橋本邑の里、榎の股に指挟みて長く置き給ひし時に 吾は木俣の神なりと申給ひて 宝石山に鎮座し給へり…』とあります。

これには驚きました。阿陀加夜奴志多岐喜比売命は自分が木俣神だと宣言しているんです。御井神に続く3つめの神名です。

(阿陀萱神社の由緒書き)

(阿陀萱神社) (拝殿額)

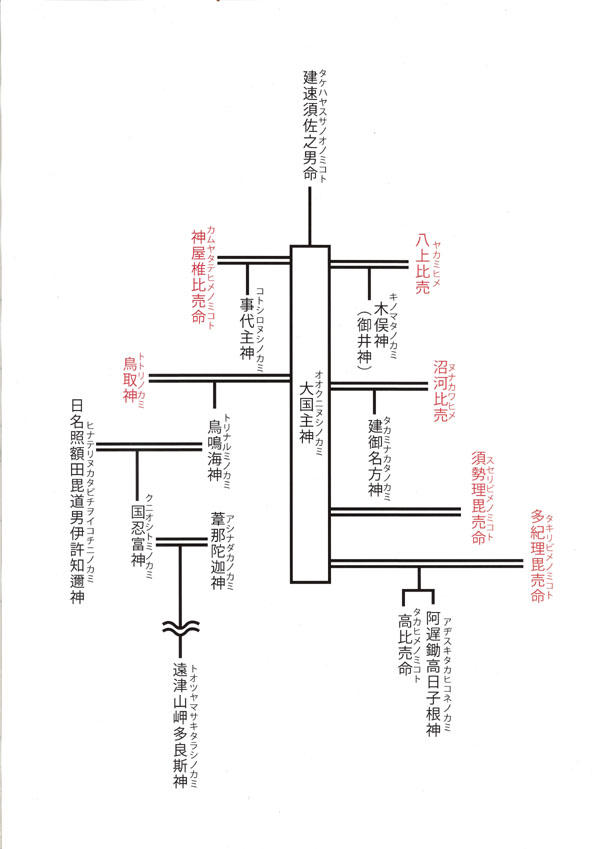

父神の大国主命は多くの名前を持つ神です。古事記では5つ、大穴牟遅命(おおなむちのみこと)・葦原色許男命(あしはらしこおのみこと)・宇都志国玉命(うつしくにたまのみこと)・八干矛命(やちほこのみこと)・大国主命(おおくにぬしのみこと)、日本書紀では7つ、大己貴神(おおなむちのかみ)・葦原醜男神(あしはらしこおのかみ)・顕国玉神(うつしくにたまのかみ)・八干戈神(やちほこのかみ)・大国玉神(おおくにたまのかみ)・大物主神(おおものぬしのかみ)・大国主神(おおくにぬしのかみ)、出雲風土記では所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)と呼ばれています。そして、童謡に歌われる♪大黒様♪は室町時代以降の神仏習合(しんぶつしゅうごう)の時に、仏教の「大黒天(だいこくてん)(マハーカーラ:シヴァ神の化身)」と音が同じ「大国」の信仰が習合されるようになりました。

これだけ多くの名前をもつ大国主命は、単独の神様ではなく沢山の神さまの集合体ではないかといわれています。また、母神の八上比売ですが、私の推察ではやはり因幡で信仰された女神たちや、時代ごとの豪族・長者の姫たちの総称だったのではないかとも思えます。

そんな親神の御子神ですから、同一神と言われながらも別々の神様だったのではないか!!という仮説を立てると本当にスッキリと腑に落ちたんです。

では、阿陀加夜奴志多岐喜比売命とはどのような女神さまだったのか!?

次回、『御子神は二人いた!!? ………かもしれない』篇」最終回に続く。

それではまた お会いしましょう~(*^▽^*)ノシシ (おっちー)

元旦・初日の出は河原城で!! 『御来光・キターーー(゜∀゜*)ーーー!!!』

2013年1月1日

みなさん、新年あけまして おめでとうございます!!

本年も河原城をよろしく お願いいたします。

いよいよ2013年の新しい幕開けです。今年 最初のイベント「元旦・初日の出は河原城で!!」はナント、ナント6年ぶりに御来光をお迎え出来ました―!!

「今年もダメか……」と、半分あきらめかけてましたが、苦節6年やっと今年初日の出を拝むことが出来て、もうウルウルです(T―T) ありがとーみんな!ありがとーお日様!!(*≧▽≦*)

それでは みなさんにも ありがたーい御来光をおすそわけです。

午前6時30分の開館直後から初日の出見物のお客様でエントランスはいっぱいになりました。まずは「ぜんざい」で腹ごしらえ。

午前7時、厚い雲に覆われて「今年もダメか……」と天守閣では早くもあきらめムード……。でも雲の下は明るくなってきました。今日の日の出時間は7時12分頃、それまでに雲が晴れてくれないかな~。

午前7時12分、やっぱり雲は厚いまま。でも、もうちょっとで出てきそうなんだけどな~。寒い中、天守閣で30分以上待った40~50名のお客さんも半数近くは降りてしまいしたが、それでも頑張って粘るお客さんもいらっしゃって、もうホントに出てきてもらわないと申し訳ないカンジです。

みんなの祈りが通じたのか、雲をかき分け 少しづつ お日様が昇ってきました。あと少し、頑張れ!ガンバレ!!天守閣のみんなも応援してます。

午前7時25分、雲の間からお日様が顔をのぞかせましたー。「やったー!!」天守閣に歓声!! ガッツポーズ!!! 6年越しの初日の出です。あー長かった……。顔を出してからは刻一刻と光の矢は変化して、みなさん口々に「キレイ!!」「眩しい!!」を連発。再び天守閣に登ってくるお客さんも。

みんなで御来光に手を合わせ、記念写真を撮りまくり、年の初めに本当に清々しい気持ちになりました。

鳥取市内からいらっしゃった仲良し3人も御来光を浴びながら元気にポーズ(*^0^*v)。アマチュアカメラマンさんも今日一をパチリ!!

地元のファミリーから県外の方まで、一緒に初日の出をお迎えしたみなさん 寒い中ありがとうございました。

今年もみなさんにとって良い一年となりますように!きっと なりますよ!!

そして、今年も お城山展望台 河原城をどうぞよろしくお願いいたします。

スタッフ一同 (*^0^*)ノシシ(おっちー)

その拾七「八上比売の謎・その2『御子神は二人いた!!?………かもしれない』篇」

2012年12月29日

みなさん、こんにちはー!!。今年のクリスマスはいかがお過ごしでしたか? クリスマス寒波で全国的にこの冬一番の寒さだったとか(まだ続いてますが)…… ホワイト・クリスマスだったところも多かったようですね~(*U_U*)

さて神話の神々vol.6は天の石屋戸(あめのいわやど)の話にいきたいところですが、先日のシンポジウムでの研究報告の掲載をお約束したので今回は「八上比売(やかみひめ)の謎・その2『御子神は二人いた!!? ………かもしれない』篇」を報告しま~す。

今回のシンポジウムは「古事記と民間伝承を通して、古代因幡やそこに暮らした民衆との関わりについて考えてみよう!!」ということですが、やはり因幡といえば「稲羽の素兔」。7月に続いて地元河原町の「八上比売の謎・その2」ということで、今回は御子神についての調査報告です。

ところで みなさん、八上比売と大国主命の間に生まれた御子の名前をご存知ですか?『木俣神(このまたのかみ)またの名を、御井神(みいのかみ)』といい、古事記にも記述があります。八上比売の記述もほんの数行ですが、この御子についても古事記に記されているのはたったの1行ほどです。神屋楯比売命(かむやたてひめのみこと)との御子・事代主神(ことしろぬしのかみ)や、沼河比売命(ぬなかわひめのみこと)との御子・建御名方神(たけみなかたのかみ)などは国譲りで活躍するので知られていますが、木俣神はあまり知られていませんし、知っていても【木の股にさし挟んで置かれたから木俣神と名付けた】と、神名由来からしてちょっと可哀そうな印象を受けてしまいます。もっと ひどいのは八上比売で、正妻の須世理毘売(すせりびめ)を畏れて、【御子を木の股にさし挟んで因幡に帰ってしまったヒドイ母親】という悪いイメージが出来てしまっています。本当にそうでしょうか!? 地元では古事記とは別の神話伝承があります。

ここで八上比売像のついて、もう一度考えてみましょう。正妻を畏れて……の【ヒドイ母親】または【気弱で可哀そうなお姫様】という部分がやけに前面に出ていますが、大国主命との出会いを思い出してください。意地悪な八十神(やそがみ)達の求婚に対して自らこう言います、「……ここに八上比売、八十神に答へて曰く、『吾は汝等(いましたち)の言は聞かじ。大穴遅神(おおなむちのかみ)に嫁がむ』といひき。(私はあなた達の言うことはききません。私は大穴遅神と結婚します。)」と、自分の意思で八十神たちの申し出をきっぱりと断り、大国主命を選んでいます。また、はるばる出雲の地まで旅をして御子を生むなど、活動的ではっきりと自己主張できる自立した女性像が浮かんできます。

そして、八上比売のふるさと河原町やその周辺に伝わる、古事記とは違う神話伝承とは、霊力をもった巫女・豪族の娘・勇猛果敢に鬼退治をし、一族を束ね因幡を統治した烈女。かと思うと、御子神を愛情深く育てた母神としての伝承もあり、多面性を持った謎めいた女神像だったようです。 ここで素朴な疑問として、巫女や烈女伝説は古事記からも何となく想像できるんですが、古事記とは正反対の子育て伝承が伝わるのはどういうことでしょうか?

地元の伝承で犬山(いぬやま)神社(現:鳥取市用瀬町)の由緒書きにはこうあるそうです。「八上比売は八上の地で男御子を挙げられ、この地(この地というのは河原町の現在黒木神社[祭神:大巳貴神、御井神]のある場所の辺りです)の朽ちた桜の木の根もとの穴に置かれたそうです。それを見た地元の民が、畏れ多い事として御子神を大切に育て、その後 八上比売とともにお祀りしたということです。」しかも、子育て伝承は河原町だけではなく、もうひとつのゆかりの地、出雲市斐川町にも愛情深く御子神を育てた母神伝承がつたわります。最初は、八上の人たちの比売を思う気持ちという (黒木神社)

地元の伝承で犬山(いぬやま)神社(現:鳥取市用瀬町)の由緒書きにはこうあるそうです。「八上比売は八上の地で男御子を挙げられ、この地(この地というのは河原町の現在黒木神社[祭神:大巳貴神、御井神]のある場所の辺りです)の朽ちた桜の木の根もとの穴に置かれたそうです。それを見た地元の民が、畏れ多い事として御子神を大切に育て、その後 八上比売とともにお祀りしたということです。」しかも、子育て伝承は河原町だけではなく、もうひとつのゆかりの地、出雲市斐川町にも愛情深く御子神を育てた母神伝承がつたわります。最初は、八上の人たちの比売を思う気持ちという (黒木神社)

か、こうあってほしいという願望が、このような伝承を生んだのかもしれないな~と思っていて、やはり斐川町でも八上比売は人々に愛されて、同じような理由で伝承が生まれたのかと思っていたんですが、何か しっくりこないものを感じて、「子捨て」に関してどんな意味があるのか自分なりに納得のいく説明がしたくなりました。それから もう一つ、御子神の二つの神名です。古事記では【木の股にさし挟んで置かれたから木俣神と名付けた】と神名由来が語られているのに、御井神についてはまったく説明もなく「亦(また)の名を御井神と謂ふ。」と取って付けたようにあるだけで、こちらもなんだかモヤモヤしたままです。(私の個人的感情ですが…)そんなことを思いつつ、少しづつ調べていたら去年の夏、「出雲の源郷 斐川の地名散歩」という神話伝承が由来になった地名辞典と出会いました。その中に「結(むすび)の郷」「姥捨て山と木の股年」という章があり、次のような伝承が伝わっています。

姥捨て山の地名が残る、斐川町直江(なおえ)に結という地区があり、そこに伝わる伝承です。「還暦(生まれて61年目)の年を木股年(このまたどし)といい、この年になると姥捨てと云って老人を山へ捨てた(略)……、しかし結の郷では、生活にゆとりのある人は木股年になると、静かな山に入って隠居した(略)……そこは豊かで住みよい土地であり隠居所だけでなく産屋もあり、お産や子育ての世話もした。八上比売がこの地で産気づいた時、木股年の老女たちが出産を手伝い、そのことから木俣神(このまたのかみ)と言われるようになったのではないか。(後略)…。」

つまり、八上比売ゆかりの地・斐川町では、【木の股に挟んだから木俣神ではなく、木股年の人たちがお産や子育てを手伝ったから「木俣神」といわれるようになったのではないか!?】と、いうことらしいのです。この伝承を見つけた時は「やっと見つけた!やっぱり!!」という気持ちと「まさか!?」という両方の気持ちで鳥肌が立ちました。多分、斐川町の人たちには当たり前のことで、「見つけたも何も、みんな知ってるそんな大した事ではないよ。」と言われそうですが、私にとっては大発見でした。(だいぶん後になってから藤岡先生にその話をしたら、「地元の人でも知る人は少ない」といわれ、やっぱり大発見だったかも!)伝承には続きがあって、八上比売は因幡には帰らず木俣神の成長を願いこの地に留まり、御子とともに結の郷の守護神となり結神社にお祀りされています。結神社とは実巽(じっそん)神社のことで雲陽誌(うんようし:享保2年[1717年]に松江藩士の黒澤長尚が編さんした出雲の地誌)にも記録があります。

そしてこの伝承を知った時に、以前から考えていた疑問やら仮説やら気になっていたワードやらが1本の線につながりました。(ここでは「結びついた」の方がふさわしいですね…)

(御井神社) (安産祈願の絵馬)

この続きは、次回『御子神は二人いた!!? ………かもしれない』篇 vol.2でお話します。それではまた お会いしましょう~。 みなさん よいお年を~!!(*^▽^*)ノシシ (おっちー)

石田氏は「この八上の采女は、いろいろな記録の文書や当時の政治的時代背景を考えると、同時代にどうしても二人いたとしか考えられない。」 と、おっしゃていました。……『出雲の源郷 斐川の地名散歩』を読んだ時、そのことを急に思い出して、木俣神も二人以上いたと考えると、全ての疑問がスッキリと腑に落ちたんです。

石田氏は「この八上の采女は、いろいろな記録の文書や当時の政治的時代背景を考えると、同時代にどうしても二人いたとしか考えられない。」 と、おっしゃていました。……『出雲の源郷 斐川の地名散歩』を読んだ時、そのことを急に思い出して、木俣神も二人以上いたと考えると、全ての疑問がスッキリと腑に落ちたんです。

地元の伝承で犬山(いぬやま)神社(現:鳥取市用瀬町)の由緒書きにはこうあるそうです。「八上比売は八上の地で男御子を挙げられ、この地(この地というのは河原町の現在黒木神社[祭神:大巳貴神、御井神]のある場所の辺りです)の朽ちた桜の木の根もとの穴に置かれたそうです。それを見た地元の民が、畏れ多い事として御子神を大切に育て、その後 八上比売とともにお祀りしたということです。」しかも、子育て伝承は河原町だけではなく、もうひとつのゆかりの地、出雲市斐川町にも愛情深く御子神を育てた母神伝承がつたわります。最初は、八上の人たちの比売を思う気持ちという (黒木神社)

地元の伝承で犬山(いぬやま)神社(現:鳥取市用瀬町)の由緒書きにはこうあるそうです。「八上比売は八上の地で男御子を挙げられ、この地(この地というのは河原町の現在黒木神社[祭神:大巳貴神、御井神]のある場所の辺りです)の朽ちた桜の木の根もとの穴に置かれたそうです。それを見た地元の民が、畏れ多い事として御子神を大切に育て、その後 八上比売とともにお祀りしたということです。」しかも、子育て伝承は河原町だけではなく、もうひとつのゆかりの地、出雲市斐川町にも愛情深く御子神を育てた母神伝承がつたわります。最初は、八上の人たちの比売を思う気持ちという (黒木神社)